融媒中心讯/近日,福州大学材料科学与工程学院新能源材料与工程研究院张久俊院士团队在固态锂金属电池电解质领域再获重要进展。固态电解质系列研究成果以“Gene-Editing Design Upgrades Eutectic-Polymer Electrolytes with Ultra-High Li+Conductivity”为题,再次发表于化学类国际权威期刊《Angewandte Chemie International Edition》(影响因子16.1,中科院一区)。

固态锂金属电池凭借其卓越的能量密度与安全性前景,已成为能源存储领域的研究热点。其中,深共晶聚合物电解质(DEPEs)融合了固态聚合物电解质的机械稳定性与深共晶电解质的高界面润湿性、热稳定性等优势,展现出巨大的应用潜力。然而,传统DEPEs中锂离子与聚合物氧原子间的强配位作用,严重制约了其锂离子传导性能。

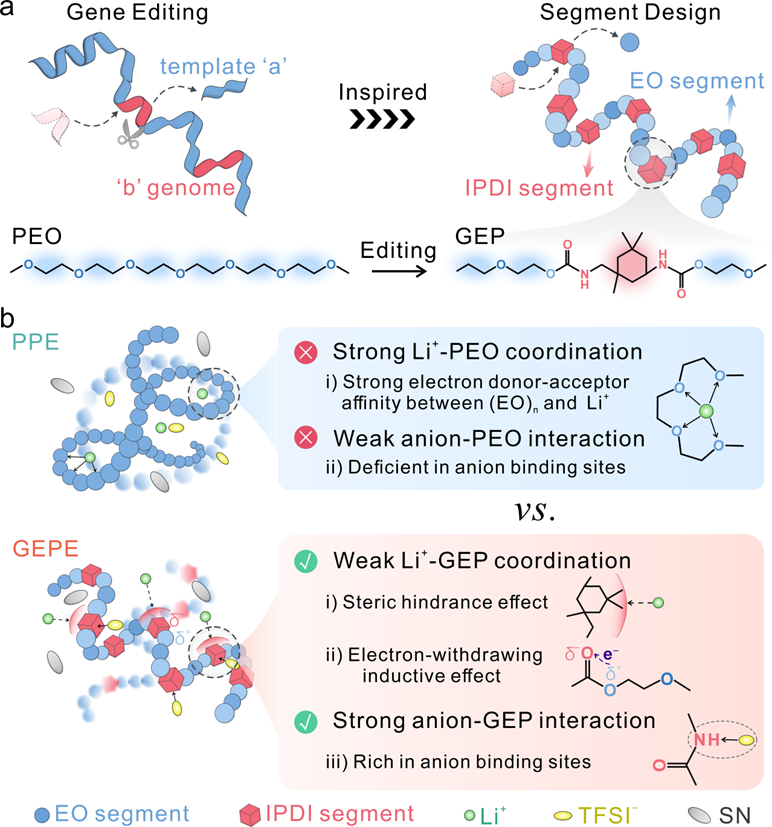

“基因编辑”共晶聚合物电解质的设计动机与思路

研究人员从“基因编辑”获得灵感,开发出一种新型深共晶聚合物电解质(GEPE)。该设计通过引入异佛尔酮二异氰酸酯衍生的聚合物片段,巧妙地利用其空间位阻效应与电子吸引诱导效应,大幅削弱了Li+与聚合物间的相互作用,实现了1.83mS/cm的超高室温Li+电导率(总离子电导率为3.0 mS/cm),远超当前主流DEPEs。其中,Li|GEPE|Li对称电池展现出超过3000小时的超长稳定循环,Li|GEPE|LFP电池在5C倍率下循环10000次后,容量保持率仍高达75.2%,库仑效率近100%。该策略为设计高性能固态电解质提供了全新分子工程范式。

福州大学材料科学与工程学院为第一通讯单位,材料学院2023级博士生李政蒿为该论文的第一作者,通讯作者为福州大学郑云教授、颜蔚教授、张久俊院士。该论文获福建省自然科学基金面上项目(2024J01261)、福建省中青年教师教育科研项目(JZ230002)、福建省闽江学者奖励计划项目、首批国家自然科学基金外国资深学者研究基金团队试点项目(22250710676)、福州大学材料科学与工程学院一流学科培优项目等资助。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/anie.202508857

搜 索

搜 索

搜 索

搜 索